こころの知能指数であるEQは、「感情指数」とも呼ばれ、ビジネスでも注目されるようになりました。EQの高い人は、自分の感情をコントロールして、状況に合わせた行動が可能です。

今回は、EQの概要や、EQを向上させることで得られるメリットなどについて紹介しています。

目次

感情指数EQとは

EQとは、日本では「こころの知能指数」と呼ばれる非認知能力です。EQが高い人は、自分の感情をコントロールし、他者の気持ちの動きも敏感に察します。

周りの人から好意を持たれやすいので、人間関係が良く、私生活が充実し、ビジネスにおいても成功を収めることが多いと言われています。

こころの知能指数

日本では「こころの知能指数」と訳されているEQ(Emotional Intelligence Quotient)は、1990年代のアメリカの心理学者、ピーター・サロベイ氏とジョン・メイヤー氏によって提唱されました。

その後、ダニエル・ゴールマン氏著「EQ こころの知能指数」が世界的ベストセラーになったことから、EQの理論は広く世界に知られるようになります。

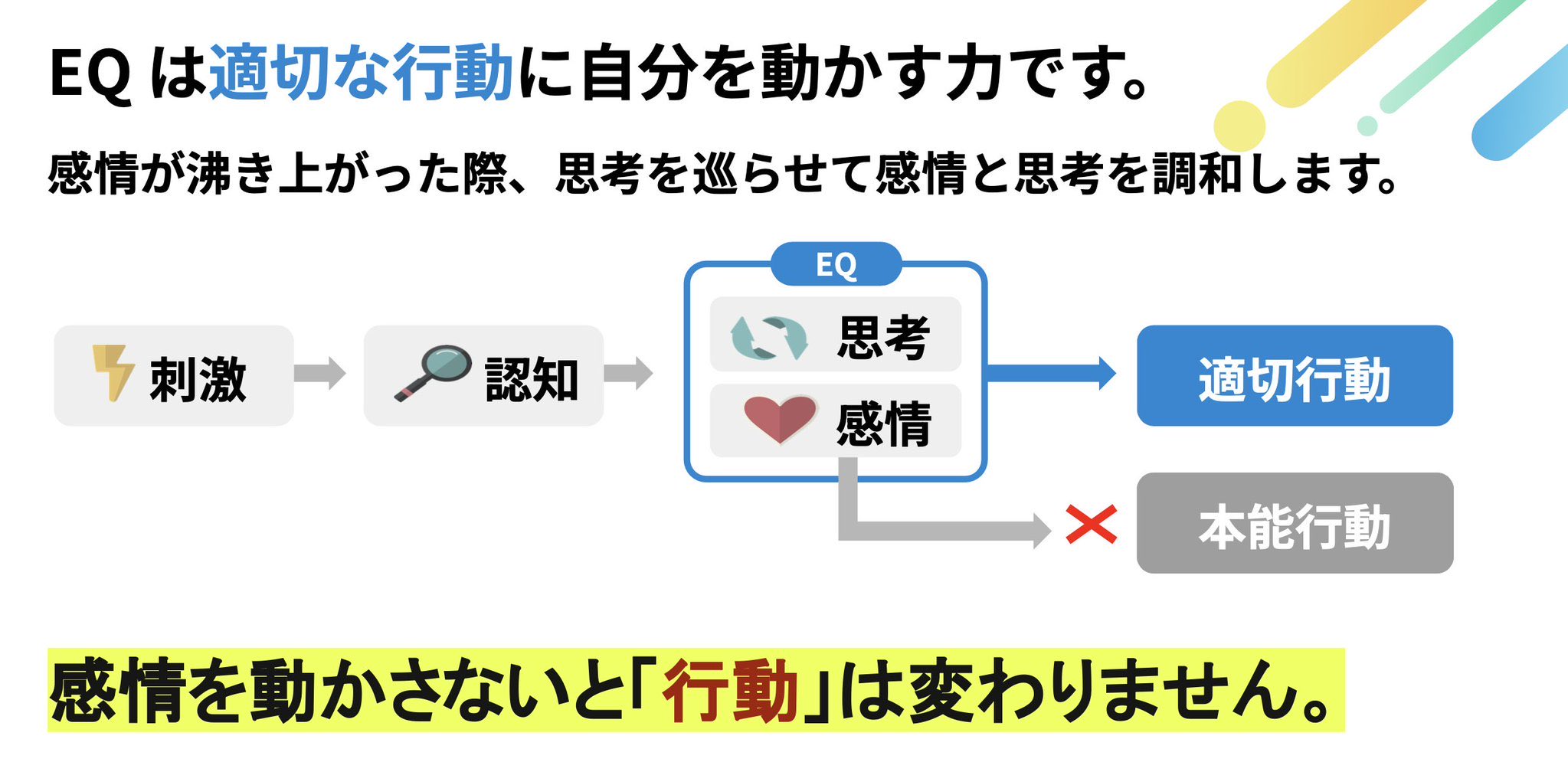

EQは、自分の感情を、状況にふさわしい形にコントロールし、利用する能力です。EQの高い人は、困難の中でも情動に振り回されず、感情をポジティブに作り変えます。

また、他者の感情の動きにも敏感で、共感し相手の気持ちに寄り添った行動を選択します。そのため、EQの高い人は周りの人に信頼を寄せられることが多いのです。優れたコミュニケーション能力で、他者とも良い人間関係を構築できることから、ビジネスでもEQの高い人材の採用や育成に注目が集まっています。

EQとIQの違い

EQが感情指数を示す数値であることに対し、IQ(Intelligence Quotient)は「知能指数」を表す数値で、いわゆる頭の良さを表します。論理的思考力や、問題解決能力、記憶力、などの認知能力などを指数として示します。

それに対しEQは、感情をコントロールする能力をはじめとする、非認知能力を表す指標です。また、IQは先天的な要素が大きく影響し、生後の努力で伸ばすことは難しい能力と言われていますが、EQは、後天的に高めることが可能と考えられています。

特に、幼い頃に保護者の無償の愛情を享け成長することが、高いEQに繋がって行くようです。対価なく、ただ人から愛される経験は、「ありのままの自分を好きでいる」自己肯定感に繋がります。

自己肯定感の高い人は、物事を肯定的に捉えるため、自分に自信を持っており、行動もポジティブです。また、失敗したからと言って自分がだめな人間ではないということを学んでいるので、失敗を過剰に恐れません。

EQの高い人材は、周りの人からも好かれるため、リーダーに向いていると言えます。以前は、IQの高い人材こそ、ビジネスでも成果を出すと言われていました。しかし現在では、EQの高い人材がIQの高い人材を活かすことで、より大きな成果に結びつくと考えられています。

感情指数EQが今、ビジネスで注目される理由

従業員のEQを向上させることで、企業には多くのメリットがあります。組織で仕事をする上で重要なコミュニケーション能力を伸ばし、生産性の向上までも期待できるからです。

他者の感情を理解しトラブルを防ぐ

どのような温厚な人であっても、「怒り」を全く感じない人はいません。そして、人間の最も注意すべき感情は「怒り」と言われています。

EQの高い人は、自分だけではなく他者の感情にも敏感であるため、相手がどのような感情でいるかを想定した行動をとります。不用意な一言で無暗に相手を怒らせたりしないので、特に取引先との交渉などでは、冷静な対応ができるでしょう。また、もしも自分が、相手の理不尽な言葉に強い怒りを覚えた場合は、6秒間口を閉じて怒りをやり過ごすなどの「アンガーマネジメント」が効果を発揮します。

共感力を発揮し生産性の向上につなげる

EQが向上すると、コミュニケーションもスムーズになり、的確な状況判断をもって業務が推進されます。繰り返しの単純作業など、あまりモチベーションが上がらない仕事でも、チーム内で目標・目的を明確にし、共感しあって取り組むことで、生産性は上がって行くでしょう。

その結果、組織の業務パフォーマンスが向上すれば、最終的には企業に生産性の向上をもたらすと考えられます。また、例えば取引先との交渉では、EQを発揮することで、相手の本音の部分に近づき、言葉にしない本心の部分を見抜くことも可能です。

取引相手が上辺では興味があるようなそぶりを見せていても、本音に近づくことで意図が見えやすくなり、交渉を継続させるか否かの判断もできるようになるでしょう。

メンタルヘルス対策になる

仕事においてメンタル不調の大きな原因は「人間関係」と言われ、上司と部下、先輩後輩、同僚など、ケースはさまざまです。しかし、個人のEQを高めておくことで、自分や相手がストレスになるコミュニケーションを回避することができます。

また、EQの高い人材は相手の気持ちを敏感に察することから、自分や相手のメンタルの不調をキャッチする能力に長けています。メンタルの不調は、表情や言葉遣い、身だしなみ、仕草などに現れますので、それらのサインを迅速にキャッチし、その人に沸き起こっている感情を原因となっているものを取り除くことで、メンタル不調も改善に向かうでしょう。

感情指数EQを構成する4つの要素

EQは、4つの要素が複雑に絡み合って構成されています。このうちのひとつが欠けても、EQは正しく機能しません。

感情の識別

感情の識別とは、自分が今持っている感情が、どのようなものであるかを識別する能力です。EQの基本ともなる能力で、感情の識別ができないと、他の人の感情も読み取れないでしょう。4つの要素の中で、最も重要な能力と言えます。

感情の理解

感情の理解とは、今どうして自分がそのような感情を持っているのかを理解する能力です。どのようなできごとをきっかけにその感情が生まれたか、その原因を推測します。

たとえば、「もう何もしたくない」と感じている時、その原因が疲れや人間関係、仕事への飽きなどいったい何なのかを考えることです。感情が沸き起こったきっかけやこの先の変化を知ることで、次の行動が見えてきます。

感情の利用

感情の利用とは、理解した感情をその状況に合わせてコントロールして、ふさわしい必要な感情に作り変えることです。何もしたくなく、やる気が起きなくても、「いや、この作業を無事に乗り越えれば、次のステップに進める」など、自分を鼓舞してモチベーションを保つことも、感情の利用です。

感情の調整

感情の調整とは、識別・理解・利用した感情を基に実際の行動を起こすことです。行動した結果で状況に変化が起きた場合は、さらに調整を加えて軌道修正をします。

感情指数EQが高い人の特徴

EQが高い人は、多くの人に好まれる特徴を持っています。具体的には以下のような特徴です。

柔軟な考え方を持つ

EQの高い人は、物事にこだわり過ぎない、柔軟な考え方を持っています。想定外のトラブルに見舞われても、臨機応変に対応して、被害を少なく抑えます。

また、自分とは全く異なる考え方の持ち主がいても「そんな考え方もあるのだな」と受け入れます。偏見を持つことなく、広い視野を持ち、異なる考えや感情を受け入れながら物事を進めることができるのです。

共感力が高い

EQの高い人は、他者の気持ちに敏感で、同時に「聞き上手」でもあります。相手が今どのような気持ちでいるかを察し、気持ちに寄り添うことができます。

「共感」とは、相手の立場になって考え、同じ感情を持ち、その通りだと思うことです。ただし、同じ感情を共有はしますが、自分が流されてしまうことはなく、切り離して考えます。

自分の強み・弱みを理解している

EQの高い人は、自分の強みや弱み、得意不得意を知っています。強みを生かした行動をとる一方で、自分ではできないと思ったことは、言い訳をせず素直に仲間を頼り、目的達成を目指します。

完璧を求めない

EQの高い人は、物事に完璧を求めません。完璧を求めていては、先に進めないからです。また、よりよいものを仕上げるために、自分にできないことは協力を仰ぎます。

ポジティブ

ポジティブなのも、EQの高い人の特徴です。失敗にくよくよせず、原因を探ってはチャレンジを繰り返し、目的を達成しようとします。また、過去を引きずったり、失敗を人のせいにしたりすることもなく、原因と向き合い、次のチャレンジへと向かいます。

感情指数EQを高めるには

EQは、日常の生活にトレーニングを取り入れることで、向上させることが可能です。その方法の一例をご紹介します。

自分のEQを知る

EQの向上には、自分のEQがどのくらいであるかを知っておくことが重要です。そこで、EQテストを受けてみましょう。

EQのテストの多くは、IQの測定同様、用意された設問に答えることで数値が示されます。自己認識、協調性、他者理解、忍耐力、自己表現力、社会性などの、EQに関する質問事項に回答する形式のテストが多いようです。

設問数は、テストによって異なりますが、10問程度の少ないものもあれば、100問ほどに渡るものもあります。インターネットで検索すると、EQを測定できるサイトがいくつもありますので、好みに合ったものを活用しましょう。

傾聴を意識する

相手の気持ちを知るために一番大切なのは、相手の話を注意深く聞くことです。このように、話に真摯に耳を傾けることを「傾聴」と言います。傾聴している間は、自分の意見は言わず、相手の話を聴き、同じ感情を持つ「共感」に集中しましょう。

また、相手の話をただ聴くだけではなく、話し方や仕草にも注目します。話を聴いていることを示すためにも、相槌を打ったり、頷いたりすると、相手も話をしやすいでしょう。

相手に興味を持つ

どんな人にも、残念ながら興味を持てない相手というのは存在し、そうなると嫌なところばかりが目に付いてしまうものです。その場合はまず、相手に興味を持つように工夫し、その人の日々の様子から良い点をひとつでも探してみましょう。

その良い点をリスペクトし話題にすると、相手も悪い気はしないはずです。また、その人自身もあなたに興味を持つようになるかもしれません。

日記をつける

日記をつけることは、自分の感情の動きを知る上でも参考になります。例えばある日、気持ちがいっぱいいっぱいになってしまい、物事をうまく整理して考えることができなくなったとします。

その前後に何があったのか、思い出して書いていくうちに、何が自分の気持ちを乱していったのかを追いかけることが可能です。自分の感情のクセを知り、同じ状態になるのを避けるためにも、感情日記をつけてみることをおすすめします。

研修を受ける

企業が組織的に従業員のEQを向上させた場合は、外部講師を招いた研修を行うことも効果的です。EQ研修も、インターネット上に数多く紹介されています。役員、管理職、リーダー、チームの構成員など、どの立場の従業員のEQを向上させたいのかを明確にし、該当する研修を活用しましょう。

まとめ

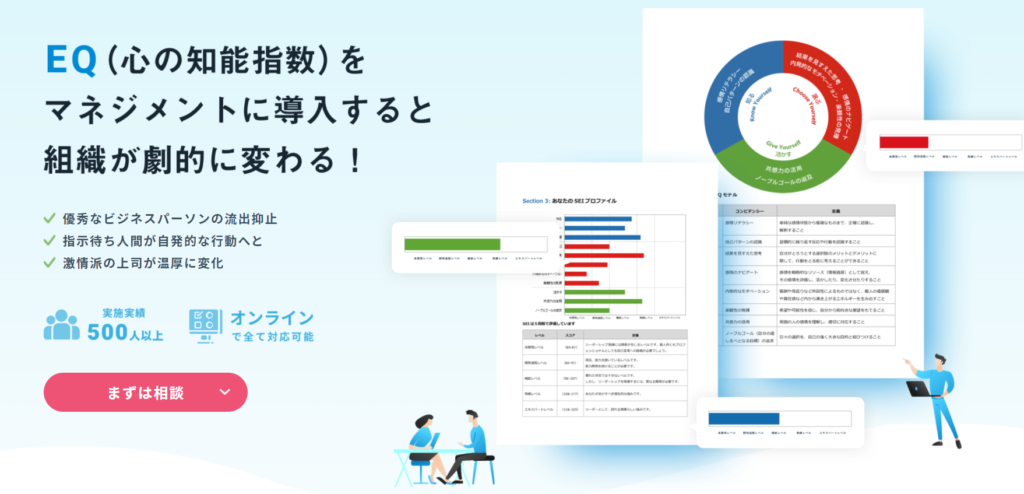

EQの向上は、仕事で成功するための鍵と言っても過言ではありません。当社グロースウェルでは、個人のEQを調査し、結果を分析し個人の行動の最適化を行います。

その後は、必要に応じEQ向上のための研修も実施可能です。EQGWの導入によって、受講者から多くの反響をいただいています。

一例として、怒りっぽく部下に強く当たりがちな上司が怒りをコントロールできるようになったとのご報告もありました。従業員のメンタル不調を防いだことで、結果的に離職者の減少にもつながります。

また、採用時の面接でEQGWのEQ調査を実施し、ミスマッチを防止する点でも役立てている企業もあります。その人の性格を変えることはできませんが、行動を変えることは可能であり、行動を変えることで、やがては性格の形成にも影響を及ぼすと考えられます。

職場に怒りっぽい人や嫉妬深い人、非効率的な仕事をする人はいないでしょうか?また、歯止めがきかずに言い過ぎてしまったり、うまく気持ちを伝えることができなかったりして、もどかしい気持ちをしていないでしょうか?思い当たる方は、EQGWの受検をおすすめします。まずは資料請求からお気軽にご相談ください。