EQとは、「こころの知能指数」と呼ばれ、自分の感情をコントロールし、他者の感情を把握する能力です。昨今、EQの高い人材は、ビジネスの場でも活躍し、企業に大きなメリットを与える存在といわれるようになりました。

今回は、EQの高い人が組織にいることでもたらすメリットや、EQを高めるためにはどのような改善をするべきかについて解説します。

目次

EQとは

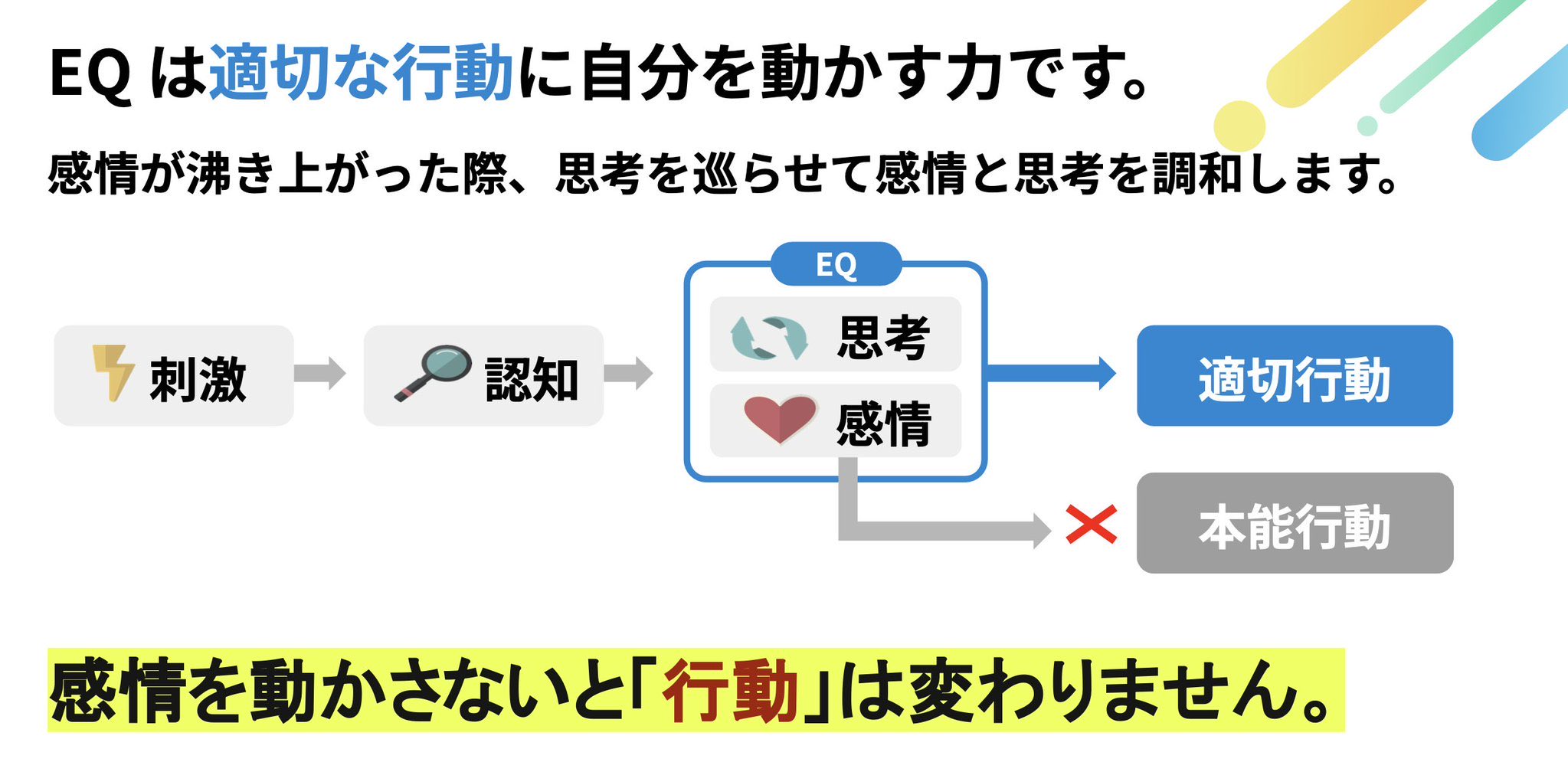

EQ(Emotional Intelligence Quotient)とは、自分の感情を適切にコントロールし、他者の感情を把握する能力です。「こころの知能指数」とも呼ばれ、良好な人間関係の構築や、ビジネスでの成功に必須の能力と言われるようになりました。

しかし、本来EQは誰もが持っている能力であり、効果的に能力を引き出せているかどうかが重要な点となります。社内にEQの高い人材がいると、さまざまなメリットが享受できます。

そこでまずは、EQの高い人が持っている能力について詳しく解説していきましょう。

感情をコントロールする力

EQの高い人は、感情に流されることなく、自分の感情を上手にコントロールできます。

感情をコントロールするには、具体的な4つの能力を持っていることが必要であり、そのいずれか一つが欠けていても成立しません。その4つとは

- 感情の識別

- 感情の利用

- 感情の理解

- 感情の調整

です。

感情の識別

まずは、自分の中にどのような感情が生まれたかの「感情の識別」を行います。

仮に、「感情の識別」によって把握した感情が「怒り」であったとしましょう。しかし、そこで感情のままに怒鳴り返してしまっては話し合いになりません。

感情の利用

腹立たしくても、爆発させずにこらえた方が良く、その場に応じ前向きになるための感情へ変化させるのが「感情の利用」です。

感情の理解

そして、なぜ自分の中に怒りの感情が現れたのかを知ろうとするのが「感情の理解」です。相手が怒鳴りつけてきたことが怒りの発端であれば、その相手の対応をほかの人に任せて避ける、その日は受け止めるだけにして持ち帰るなどの対処ができるでしょう。

感情の調整

そして、最後に3つを統合し「感情の調整」を行って、その場に望ましい行動を、感情を決定し表現します。「今回は怒鳴られて腹も立ったけれど、次回は同じことが起こらないように、より一層確実な準備をして行う」など、怒りを「やる気」に変え、モチベーションをアップさせるのです。

高いEQを持っている人は、この4つの能力をサイクルさせて機能させています。

リーダーに必要な能力

EQの高いリーダーは、常に周囲の人が持っている感情に気を配っています。周りの人の気持ちに寄り添い、共感することが上手いことも、EQの高いリーダーの特徴です。

部下の特性の把握にも長けており、状況に応じて適切な声がけをしながら、やる気やモチベーションをアップさせます。相手を否定することなく尊重するため、多くの人に信頼されるリーダーとなるでしょう。

EQは訓練によって高めることが可能

EQは、頭の良さを示す知能指数である「IQ(Intelligence Quotient)」のように、生まれ持った能力に左右されるものではありません。幼少期に保護者の愛情を十分に受けて育つことが、EQの高さと関係しているといわれています。

しかし、簡単なトレーニングを行えば、日々の意識と努力によって何歳からでも伸ばすことが可能です。

EQが高い人の特徴

EQが高い人の周りには、いつもたくさんの人が集まっています。それは、そばにいたいと思わせる、共通する好ましい特徴があるためです。

気配りができる

EQの高い人は、周りの人に対して気配りができます。

気配りとは、相手が求めている感情に対応するために必要な能力です。相手が望んでいる言葉がけや行動を取ることで、相手はあなたを優しく温かな人柄の人物であると認識します。

相手を知ろうとする行為そのものが相手からの信頼を得ることにつながり、円滑な人間関係を構築することも可能となるでしょう。

柔軟な考え方を持つ

EQの高い人は、柔軟な考え方を持っています。

固定観念を持っておらず多様性を受け入れる心のキャパシティがあるため、一つの考えに固執することがありません。そのときによって臨機応変な対応ができることも特徴です。

失敗を引きずらない

チャレンジには失敗がつきものです。失敗や間違いにいつまでも引きずられては、次のチャレンジができません。

得られた反省点を把握し、次のチャレンジに向けて切り替えられるのも、EQの高い人の特徴です。

傾聴力が高い

EQの高い人は「傾聴」が得意です。

傾聴とは、相手の話を真摯に聞くことであり、いわゆる「聞き上手」のことをいいます。自分の感情とは切り分けて、話を遮ることなく、相手の感情に寄り添って気持ちを理解しようとします。

ストレスに強い

EQの高い人は、ストレスも上手に処理しています。上司に叱責されたときや、取引先との交渉が難航しているときなどは、精神的にも追いつめられます。

それがストレスとなって、心身に良くない影響を及ぼすケースも少なくありません。しかし、自分の感情をコントロールできるEQの高い人は、ストレスを感じないように気持ちを調整できます。

「叱責は自分のためを思ってのこと」「調整の難航も自分のステップアップのための試練の一つ」などと、マイナスの感情をポジティブな感情に置き換えることで、マイナスの感情から心を開放します。

簡単にあきらめない

EQの高い人は、粘り強さを持っており、簡単に物事を諦めません。何度挑戦してもうまくいかないことは、投げ出してしまいたくなるのが人間ですが、諦めてしまえば、成功への道をたどることはできないことを知っているからです。

諦めそうになったときにも、自分の感情を調整してモチベーションを上げることができるため、前向きに取り組めます。結果的に大きな成果を上げることができることも、EQの高い人の特徴なのです。

素直

EQの高い人は、とても素直です。自分の失敗も認め、仲間の成功も喜びます。

失敗したときには何が原因となったのかを感情を抜きにして考え、言い訳をしたり人のせいにしたりはしないのです。

高いEQを持っている人材を有するメリット

EQの高い人は、組織に大きなメリットをもたらします。能力が高い人材が揃っているチームでも、まとめ役となる人材のEQが低いと個々の能力を発揮できません。

仕事はできるのに、いまひとつ結果を出せていない人や、組織内の雰囲気が悪いなどの状況では、リーダーがメンバーのEQが低いことが考えられます。リーダーのEQ、そしてメンバーのEQを高めることで、組織が大きなメリットを享受できるといえるでしょう。

組織の問題は人間関係で起こる

人間同士の相性や好き嫌いは、仕事にも大きな影響を及ぼします。

優秀なメンバー同士の対立構造が出来上がったとき、競い合って良い結果が出ることもあれば、お互いの足を引っ張り合って、期待する成果に結びつかない場合もあります。特に、「能力の発揮に人間関係は影響しない」と考える上司がいると、環境改善は難しいでしょう。

EQの高い人材が、人間関係を改善する

EQの高い人材がリーダーである部署では、それらの諸問題を解決に導くことができます。

人間関係は、従業員同士の相性や、感情の行き違いで悪化することがほとんどです。EQの高いリーダーが、一人ひとりの意見にしっかりと耳を傾けることで、メンバーは自己有用感を高め、モチベーションをアップさせます。

仕事への姿勢や積極性が変化すれば、達成に向けて従業員同士が協力し合うようになるでしょう。また、個々の適性に合わせた仕事の配分を行えば個々の負担も軽減され、より協力体制の整った職場環境が構築されます。

EQを高めるための方法

企業内のコミュニケーションの活発化や人間関係起因の問題を解決するには、高いEQを持った人材を確保することが早道ではあります。しかし、現在所属している従業員すべてのEQを向上させることも重要です。

EQは、年齢によらずトレーニングで伸ばすことができます。特別な準備は必要なく、今日から実践できるものばかりですので、ぜひ取り組んでみましょう。代表的なトレーニング方法には次のようなものがあります。

相手の良いところを見つける

相手の良いところを、積極的に探してみましょう。良い人間関係は、自分が相手を好きになるところから始まりますが、そのためには、相手のいいところを見つけることが必要です。

良いところが見つかれば、相手に敬意を払っての付き合いができます。

傾聴を意識する

人の話に耳を傾ける訓練をしましょう。自分の感情は完全に切り離して、相手の感情を読み取ることが大切です。

話を聴いている間は、適度にうなずいたり相槌を打ったりして、聴いていることを知らせましょう。

感謝の気持ちを持つ

常に周りの存在への感謝の気持ちを持って過ごしましょう。

社会は、多くの人の行動によって成り立っており、どんな成功も自分一人の力で得られるものはありません。多くの人が自分に協力してくれるからこそ、自分や自分の成功があるのだという気持ちを忘れないようにしましょう。

一日の行動と感情を日記につける

自分がどのような状況のときに、どの感情を持ちやすいかの「くせ」を知っておくことで、感情のコントロールは容易になります。そのため、一日に起きたことを記録しておくことをおすすめします。

ある事柄が起きたとき、自分が何を感じ、どんな感情が湧いたのかを日記として文字に起こしてみると、客観的に自分を見て感情のくせを把握しやすいのです。その感情が怒りなのか、喜びなのか、哀しみなのか、そして、その程度は10段階で示せばどの程度なのかなどを記録しておきます。

さらに、それらの感情がどのくらいの時間で収まって行ったのかなどを書いておくと、感情を鎮める方法が見えてくるでしょう。

たとえば、相手の言葉に怒りの感情を感じたために、ついカッとなって口調を荒げてしまったとします。振り返って考えてみると、そのときには、数秒間口を開かないように意識するなどのアンガーマネジメントをすることで、ある程度怒りを鎮めることも可能だったかもしれません。

今後同じようなケースが起きた場合にも、同様の対処法が有効であると判断できます。感情に対する対処法を身に着けることは、EQでも非常に重要なのです。

EQ研修を導入する

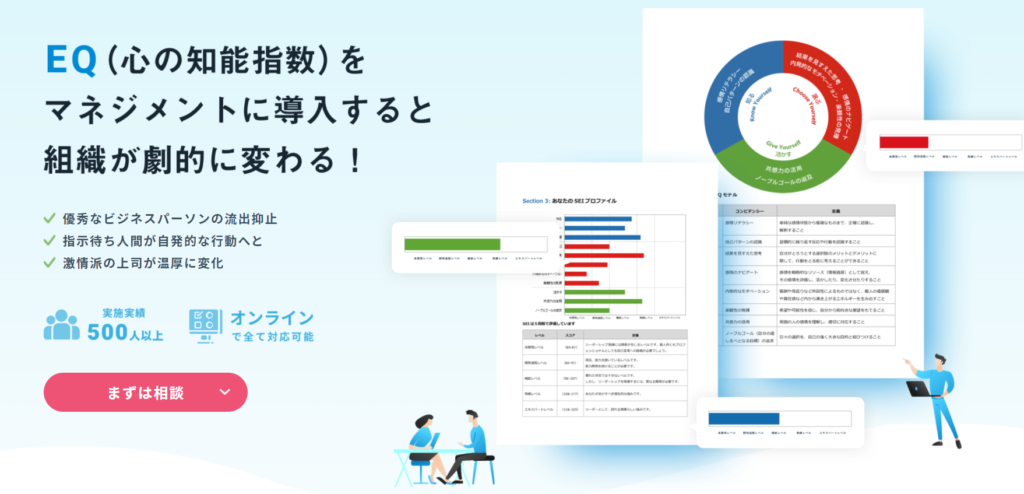

企業内でEQ研修を行うことも、EQ向上には非常に有効です。EQの研修を受けることで、自分の感情の管理の仕方や、コミュニケーションで起きがちな問題の解決方法などを学べます。

また、リーダークラスがEQ研修を受けることで、メンバーの特性を知り、マネジメントに活かすことが可能です。特におすすめしたい当社の「EQGW」では、EQの調査結果から行動特性を分析し、個々に適したアドバイスを行います。

EQの向上は、メンタルヘルス面でも重要な役割を果たしますので、企業は積極的に研修を取り入れていきましょう。

まとめ

EQは、今やビジネスでは必須の能力と言われ、EQの高い人材が社内にいることで、多くのメリットが享受できます。自分や周りの人の感情を把握しコントロールする能力は、トレーニングで高めることも可能です。

そこで、EQ検査の一つである「EQGW」の受検をおすすめします。「EQGW」の受検によって、自分の感情のくせや活かすべき強みを導き出し、それらを面接によってフィードバックし、個人に対しては行動変容の指針をお伝えします。

また、組織のリーダーや役員には、マネジメントや組織構築のためのアドバイスを行います。必要に応じて、EQを高めるための研修も可能です。

EQGWの導入により、個々が自分の感情を認識し、状況に応じ適切にコントロールできている結果も報告されています。また、短期間での職場の多様化に成功し、バランスの良い組織になったという声も届いています。

自分の感情をコントロールすることなどできるのか、と考える方も多いでしょう。事実、それは容易ではありませんが、相手との信頼関係を構築するためには、一定のコントロールができることが望ましいといえます。

人に自分の気持ちを伝えられずに悩んでいる人や、怒りっぽい人が職場にいて困っている上司など、組織全員のEQを測定することで、改善を図ってみませんか?