EQは、ビジネスにおいて今や必須のスキルといわれています。

「こころの知能指数」とも呼ばれるEQは、自分の感情をその場に応じて適切にコントロールする能力です。ここでは、ビジネスにおいてEQがなぜ重要視されているか、どのようにして伸ばせるか解説します。

企業の人事・研修でぜひ参考にしていただきたい記事です。

目次

EQとは

EQ(Emotional Intelligence Quotient)とは、「こころの知能指数」とも呼ばれ、自分の感情をコントロールしたり、相手の感情に気づき思いやったりする能力です。

以前は、論理的思考を持った頭の回転の良い「IQ(Intelligence Quotient)」の高い人こそ、仕事ができると思われていました。確かに、頭の良い人はどのような場面でも重宝されます。

しかし、仕事は多くの人が関わり合って取り組み、成功させるものです。人間関係を良好に構築できない人、コミュニケーション能力が低い人は、どんなに頭が良くても、仕事で成果を上げることはできません。

逆に、いつも周りに人がいて、困っていると助け合える関係が構築できている人は、その人自身に特段秀でた能力がないように見えても、周りからの評価が高いことがあります。

そんな「人柄」の良い人材は、高いEQスキルを持った人材であることが多いのです。

良好な人間関係を築くために必要なスキル

高いEQスキルは、人間関係を良好にする大きな武器となります。たとえば、落ち込んでいる相手に対して寄り添ったことばがけができれば、その人はあなたに対して良い感情を持ち、良い人間関係が築けるでしょう。

プライベートなシーンだけではなくビジネスにおいても人間関係は大きく影響します。信頼関係が構築されていれば、職場内でのコミュニケーションも取りやすくなりますし、もちろん取引先とのやりとりも同様です。

有利に事を運ぶことが難しいと思われる局面でも、お互いに信頼できる相手であれば、交渉の余地が広がるといえるでしょう。

後天的に高められる

IQは、先天的な要素が強く影響し高めることは難しいといわれています。

それに対してEQは、後天的にも高められる能力です。高いEQを身につけるには、幼少期に保護者から無償の愛情を享け、高い自己肯定感を持って育つことが大切とされています。

自己肯定感は、周りに認められ「どんな自分でも愛されている」と実感することで育ちます。高い自己肯定感を持ち、自分を認められる人は、寛容な気持ちを持って同じように他者を認められるのです。

また、EQはどの年齢でも成長させられる能力と考えられています。自分の感情の動きを書き出して振り返る、相手の話を真摯に聞く、どんな相手に対しても尊敬の念を持つなど、少し意識するだけでもEQは高まっていくのです。

EQがビジネスにおいて注目される理由

近年、EQが注目されるようになったのは、EQがリーダーに必須のスキルと考えられるようになったからです。

これまで長い間、企業は社員のIQに着目していました。頭の良い人材を集めることこそ、企業の収益につながると考えていたからです。

確かに、集中力が高く、作業の速い人材は重宝されます。しかし、IQは社会的スキルではなく、その人の能力だけを指す指標に過ぎません。コミュニケーション能力が低く人間関係を悪化させる人材は、多くの人が関わる仕事では効率を下げてしまいます。

IQの高い人材を生かすには、EQの高いリーダーの存在が必要なのです。EQの高い人材は、IQの高い人材を、持っている能力を最大限に発揮できるように組織の中に適切に組み込みます。

また、EQが低く自分の感情に支配されてしまい、その場にふさわしくない発言をする従業員は、企業にとっては危険な存在です。長年にわたって構築した信頼関係も、たった一言でひびが入ってしまう可能性があるからです。

優秀な人材が多く集まる企業でも、その人材を使いこなせるだけのリーダーシップを持った人材がいなければ意味がありません。

このようなことからも、相手の気持ちを理解したり、自分の感情を状況に合わせた形で表現したりできるEQの高い人材こそが、企業には必要であると考えられるようになりました。相手のモチベーションを上げ、企業に貢献する気持ちを強く持たせ、持ち前のコミュニケーション能力で人材を活かせるEQの高い人材が大切なのです。

EQの高いのはどのような人?

続いては、EQの高い人がどのような特徴を持っているか具体的に解説していきましょう。他の人に好まれるような良い傾向を持っていることが多いです。

人の話に真摯に耳を傾ける

EQの高い人は、人の話を聴く際には集中して真摯に耳を傾けます。これを「傾聴」といいます。

傾聴とは、相手の話を遮ることなく共感し適度に相槌を打ちながら、最後までじっくりと話を聴くことです。相手の一つひとつの発言について考え、そのもとになっている感情は何なのかなどを推察していくのです。

傾聴していると、声の調子や仕草などからも相手の感情を察することができます。相手の感情を想像し寄り添いますが、自分の感情や意見が引きずられることはありません。

共感力がある

EQの高い人は、特に「共感力」が高いといわれています。「共感力」とは、相手の喜怒哀楽に寄り添う能力のことです。相手の立場に立って物事を考えられるため、思いやりのある人として受け止められ、周りの人との信頼関係を築くことにもつながります。

我慢強い

我慢強いのもEQの高い人の特徴です。困難なこと・やりたくないことに遭遇しても、簡単にあきらめないように自分の感情を調整し、目標に向かって自分を鼓舞します。時間をかけ粘り強く取り組むため大きな成果を上げることが多いこともEQの高い人なのです。

ポジティブ思考

EQの高い人は、ポジティブな思考を持っており、失敗を恐れずにチャレンジを続けます。困難に直面したり、不条理と思われる指示を受けたりした時も、「この経験がいずれ役に立つ」とポジティブに考えるのです。また、失敗してしまっても周りのせいにせず、原因と向き合って次のチャレンジに向かいます。

完璧を求めない

EQの高い人は、完璧な結果を求めません。自分の強み・弱みを理解しているため、できないことはできないと素直に周りに訴えます。

周りの人と協力して物事を進めるため、より大きな成果を得やすいこともEQの高い人です。

EQを構成する4つの要素

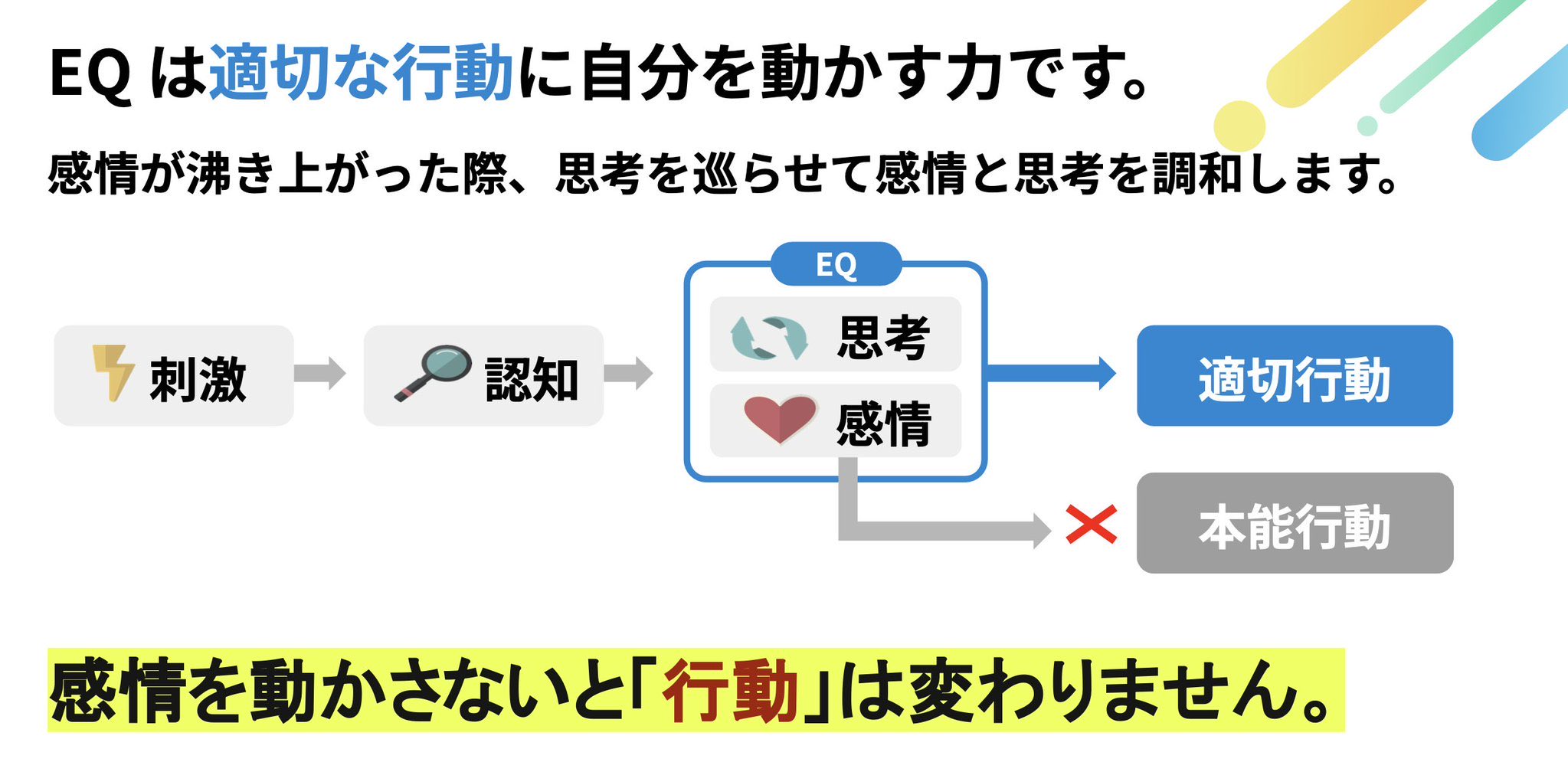

EQは、次の4つの能力が複雑に絡み合って構成されています。この4つの能力が発揮されることで、自分の感情のコントロールし、立たされている状況に応じた表現が可能となります。

感情の識別

感情の識別とは、自分や相手が今どのような感情を持っているのかを知ることです。自分や相手の気持ちを知る、EQを発揮するのに最も重要な能力といえるでしょう。

感情の理解

感情の理解とは、なぜ自分や相手がこのような感情を持っているかを理解することです。その感情が自分の中に感情が生まれた背景を知ることで、感情のコントロール方法も見つけることができます。

感情の利用

感情の利用とは、自分の感情をその場に応じて作り出すことです。嫌な仕事をしなければならない時に「この仕事が上手くできるようになれば、次の仕事にも役に立つ」などが感情の利用にあたります。

また、腹が立っているので大きな声で反論してしまいそうなときに「今ここで怒りをあらわにしては今後の商談に影響するから、ここは穏やかにことを進めよう」なども感情の利用です。

感情の調整

感情の調整とは、感情の識別・理解・利用をし、ふさわしい行動を起こすことをいいます。行動を起こしてからも、状況に再び変化があれば、適した表現に変えていきます。

EQの高い人材がビジネスにもたらす効果

EQの高い人材は、企業に様々な良い効果をもたらします。ここでは、従業員のEQスキルを向上させることでもたらす効果について解説します。

リーダーシップの向上

組織のリーダーは、ただ成績がいいだけでは、人を率いて進むことはできません。メンバーの気持ちに寄り添い、抱えている感情を理解し、モチベーションアップを図りながら、チャレンジを繰り返す必要があります。

そのためには、自分の感情を適切にコントロールして表現できるのはもちろんのこと、メンバーの感情とも向き合わなければなりません。相手の感情に寄り添い理解して行動することで、より強いリーダーシップが発揮できるでしょう。

メンタルヘルス対策

精神的な不調は、なかなか自分からは打ち明けられないものです。しかし、EQの高い人であれば、日々のコミュニケーションから不調を抱えている人をいち早く見つけ、取り巻く環境を見直すことで、悪化の防止に寄与することができます。

見えないところで起きているハラスメントの早期発見にもつながり、早期退職や離職を防いで心理的なケアへとつなげることができるでしょう。

生産性の向上

ビジネスでは、人間関係が仕事の効率に大きく影響します。つまり、人間関係の良し悪しが、生産性の向上にも大きく関わっているといえるのです。

人間関係を良くするためには、相手に好意を示したり、尊敬の念を表現したりすることが大切です。良く思われていると感じれば、相手も自分に対して好意的な態度をとってくれるでしょう。このようなやり取りから、良い人間関係が構築されていきます。

良い人間関係は、取引先との間でも重要です。お互いに良い感情を持ち、信頼関係を作り上げることが、業績のアップにもつながって行くことはいうまでもありません。

EQを高めるための取り組み

EQの高い人材は、企業にとっても将来的に収益をもたらす貴重な存在です。リーダーシップを持ち企業の生産性に寄与する、高いEQスキルを持つ人材を育てるために、次のようなプランを立てて取り組むことをおすすめします。

現状把握

EQはあくまで指標であり、目には見えないものです。向上させるためにはまず自分のEQを知ることから始める必要があります。

インターネットで検索すると、様々なEQ測定ツールがありますので、選んで取り組んでみましょう。簡単な質問が数個~数十個用意されているものが多く、すべてに回答すると自分のEQがわかるようになっています。

EQ診断で良い結果が出た人材が就業中にどのような行動をしているのか、また何を意識しながら活動しているかなど、一つの事例として取り上げてみるのも、EQを身に着ける上で参考になります。また、セミナーや講習会に参加することで、EQ測定ができる場合もありますので、興味があれば探してみると良いでしょう。

感情の流れの理解

自分はどのような時にどのような感情が起きるのか、感情の癖を知っておくことも大切です。自分の「気をつけたい感情」が現れた際に、その前に何をしていたか、何があったかを書き出すように伝えてみましょう。嫌な感情が現れたときに注意して行動することで、課題は改善されていきます。

リーダーとしての行動の決定

たとえば、「朝は必ず自分から全員に挨拶する」「組織のメンバーを毎日一つ褒める」など、EQスキルの高いリーダーとして活動するための指針を決めましょう。リーダーとして率先して行動することで、メンバーも影響を受け、感情が良い方向に向かっていきます。

フィードバック

自分がリーダーとして行動した結果を、組織全体で振り返り、フィードバックします。行動の結果、良い結果が得られたものを継続し、そうではなかったものは分析して改善します。

まとめ

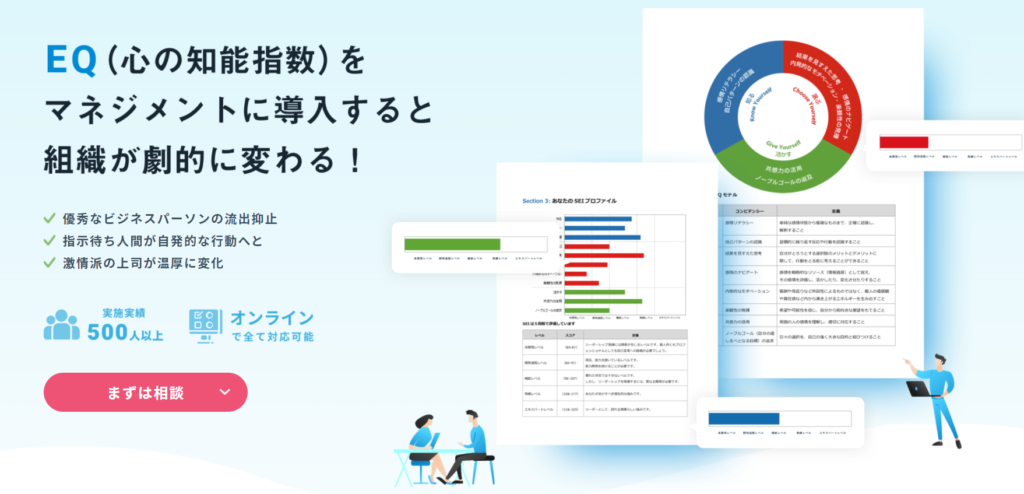

役員や従業員のEQを可視化し、分析して生産性の向上につなげたい企業には、当社グロースウェルが提供する「EQGW」の受検がおすすめです。

「EQGW」では、EQの調査を行い、感情のスタイルを分析して、どのような行動をとるべきかをフィードバックします。自分の強みや弱みを知ることで、活かす部分、克服すべき部分を把握し、行動の改善につなげていけるのがメリットです。EQ診断を受検した後は、必要に応じて研修も行っています。

「EQGW」の導入後は、人材採用でのミスマッチの減少や、職場環境の改善など、多くの効果が報告されています。いわなくていいことまでいってしまい後悔する人や、いいたいことを上手く表現できない人、いつも同じパターンで失敗してしまう人は、EQGWを受検し、自分のEQを知るところから始めてみませんか?