こころの知能指数と言われる「EQ」とは、自分の感情を把握し、状況に合わせてコントロールする能力です。数値化できない非認知能力であるため、自分のEQを知ることは難しいと言われていますが、EQ向上にはまず、自分の傾向をすることは欠かせません。

今回は、EQとはどのような能力であるか、EQの高い人が持っている特徴、EQの伸ばし方や測定の方法を紹介します。併せて、飛躍的なEQ向上を計る方法として、弊当社グロースウェルが提供する「EQGW」を受講し、EQの第一人者である大芝義信氏からの直接指導をおすすめしています。

目次

EQとは

EQ(emotional intelligence quotient)とは、日本では「こころの知能指数」と呼ばれている非認知能力です。非認知能力とは、コミュニケーション能力や協調性、社会性などを指します。EQの高い人材は、日常的な行動から自然とよい人間関係を構築し、ビジネスでも成功を掴むことができると考えられています。

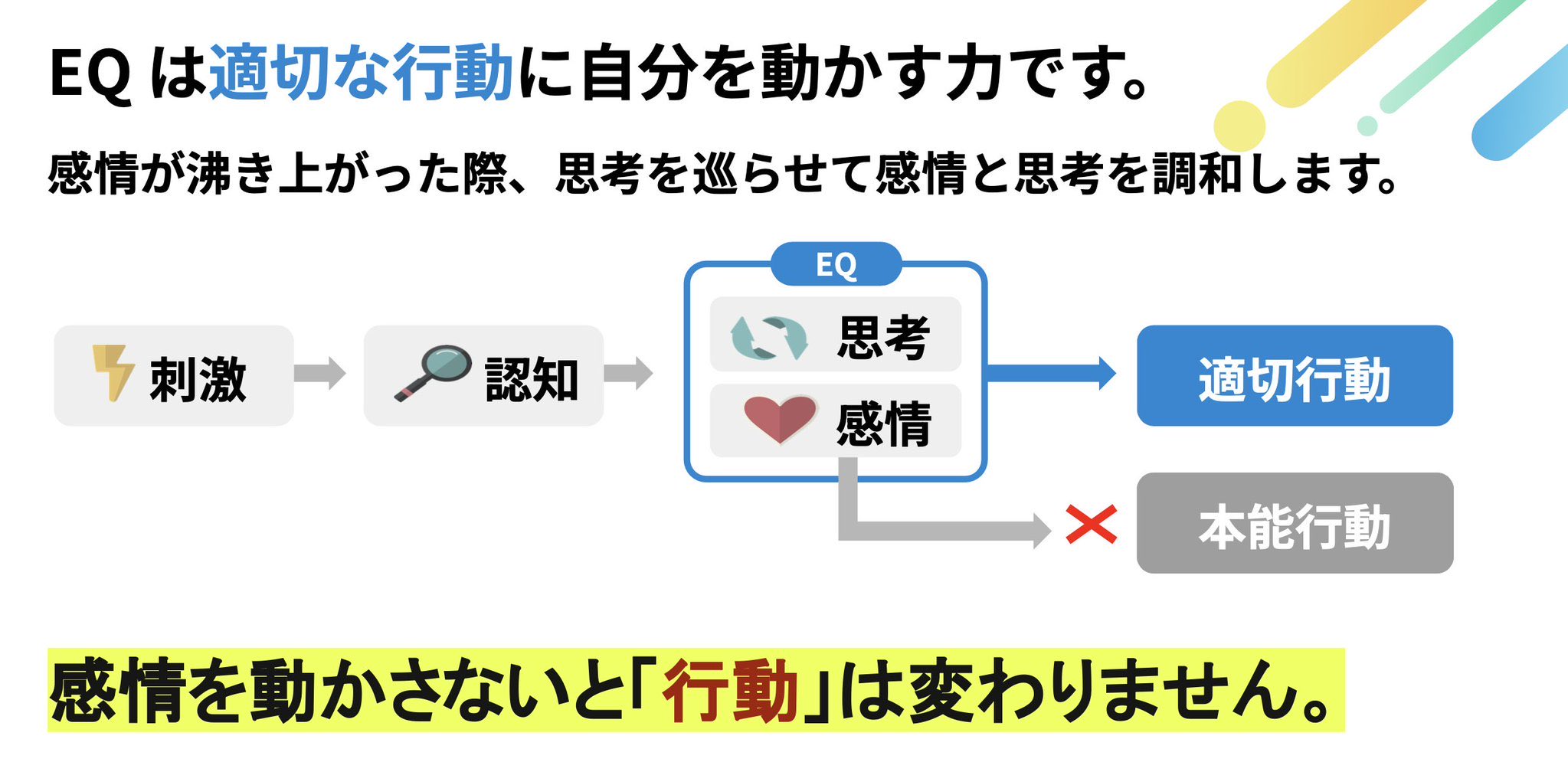

自分の感情をコントロールする能力

EQの高い人材は、自分の感情を状況に応じて制御し、適切な形に整えて表現します。たとえば、相手の無神経な言葉に怒りを感じても、その感情をそのまま表すことはありません。

周りの状況や、今後の人間関係を十分に考慮し、適切な形に作り替えて表現します。意識せずともそのように行動することから、EQの高い人は、良い人間関係を構築します。

EQとIQの違い

普段よく耳にするのは、EQよりもIQの方かもしれません。

IQ(Intelligence Quotient)とは、記憶力や判断力、推理力などの認知能力のことであり、その測定結果を表す数値です。学習指導の方針決定や、発達の遅れの支援をするために測定することが多く、IQが高ければ、いわゆる「頭の良い人」と表現されることが多いようです。IQは、生まれつきの能力が大きく関係しているため、学習によって飛躍的に伸ばすことは、残念ながら難しいと考えられています。

それに対し、感情の指数であるEQは、後天的に伸ばすことが可能といわれる能力です。自己制御の練習や振り返りによって、衝動を制御する前頭前野と感情反応を司る扁桃体の向上が期待できるとしています。EQは、向上に適したトレーニングを行うことで、どのような年齢からでも向上させることが可能なのです。

EQは伸ばすことが可能

EQを伸ばす方法には、さまざまなものがあります。その中でも手軽に取り組めるのは、「感情日記」をつけることです。

日記に1日の出来事を記録していくだけではなく、起きた事柄に対して、その前後の感情とその気持ちの動きを書いていくのです。自分の感情のスイッチがどんなときに入るのか、そのときどのような感情が湧き、どのような行動をとったのかを確認していきます。感情日記をつけていくことは、自分の感情のクセに気づくきっかけになり、新たな自分を発見する手助けにもなります。

感情日記以外でも、次のようなことも、EQを向上させる手助けとなります。

- ドラマや映画の登場人物になり切り、感情を想像する

- 職場で毎日チームの全員に挨拶をする

- 相手の良いところを見つけて積極的にリスペクトする

自分や相手の感情を知ろうとすることが、EQの向上に役立つのです。

しかし、EQはプロの講師の研修を受講することで、より効率的に向上させることが可能です。そこで、EQ向上には当社グロースウェルが提供する「EQGW」をおすすめします。「EQGW」は、当社の代表取締役である大芝義信による、EQ向上のためのプログラムです。

はじめに、EQの調査を行います。次に、その結果を分析し、個別の面談を通して行動を最適化するための指導を行います。

その後は、EQ向上のための研修を行うことも可能です。つまり、自分がどのような感情のクセを持っているか「EQGW」によって客観的に見ることで、感情の傾向や行動パターンを知り、積雪な行動がとれるように行動を変容させていくのです。感情に支配された行動を避け、自分から相手に寄り添うようになることで、人間関係は飛躍的に良好化します。

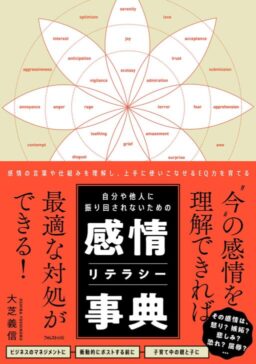

なお、大芝の著作である「感情リテラシー事典」は、感情の仕組みを理解し、上手に扱うためのバイブルです。2024年10月の出版以来、すでに5重版となった著作は、人と関わるすべての場面で大切なポイントを紹介しています。

ビジネスパーソンはもちろんのこと、子育て・介護中の方、普段のコミュニケーションで悩んでいる方にもおすすめの書籍です。本書の中では、自分の感情を可視化する「The Mood Meter」や「プルチックの感情の輪」をはじめとする、40以上の感情の解説と感情が乱れた際の対処法を紹介しています。「EQGW」の導入に先駆けご一読いただくことで、より研修の効果が高まります。

EQが高い人の特徴

EQが高い人にはどのような特徴があるのでしょうか?ここでは、EQの高い人材に多い主な特徴について解説します。

なお、自分の中に思い当たる項目がなくても、EQGWの受講により、高いEQを身につけることが可能です。

傾聴を心得ている

EQの高い人は、相手の話に先入観を持たず、真摯に耳を傾け、その気持ちに共感して理解しようとします。

傾聴は、日常生活はもちろんのこと、ビジネスにおいても非常に重要なスキルです。相手の気持ちに寄り添い、深い感情を理解することができれば、相手も自分を信頼し、良い人間関係が構築できるでしょう。

柔軟な考え方を持っている

EQの高い人は、柔軟な考え方を持っており、先入観や偏見に捕らわれず、その場の状況に合わせて適切な判断をします。そのため、不慮のトラブルにも強く、冷静に対応できます。

自分とは大きく異なる意見にも向き合い、「そういった考え方もあるのだ」と受け入れることが可能です。

ストレス耐性が高い

EQの高い人材のストレス耐性が強いのは、普段から客観的に自分の感情を把握しているため、ストレスの原因を理解し、向き合い方を考えられるからです。ストレスと真正面から向き合っても、素早く切り替え、次の行動に移ります。

また、理不尽な目に遭いストレスと感じた場合でも、感情を制御し、コントロールします。

粘り強い

EQの高い人は、粘り強いといわれています。失敗や困難に直面しても、簡単に落ち込んだり諦めたりせず、どうすれば解決できるのかを模索します。

また、挫折や失敗は経験の一つと捉え、積極的に自己成長に取り組み、次のチャンスを逃さないように努力を続けられるのです。度重なる失敗でモチベーションが落ちてしまいそうなときも、「ここを乗り越えれば新しい仕事が待っている」と、感情をコントロールして自分を鼓舞します。

前向き

困難な状況を目の前にしても、前向きさを失わないのも、EQの高い人の特徴です。諦めたり放り出したりせず、解決策を追求します。

そのような前向きさは、周りの人の心にも響き、チームの結束を高める効果を発揮します。組織としてのまとまりは、結果的に生産性の向上にもつながっていくでしょう。

EQをチェックする方法

EQの向上には、まずは自分のEQがどの程度なのかをチェックしておく必要があります。ここでは、主なEQ検査を5つ紹介します。

グロースウェル「EQGW」

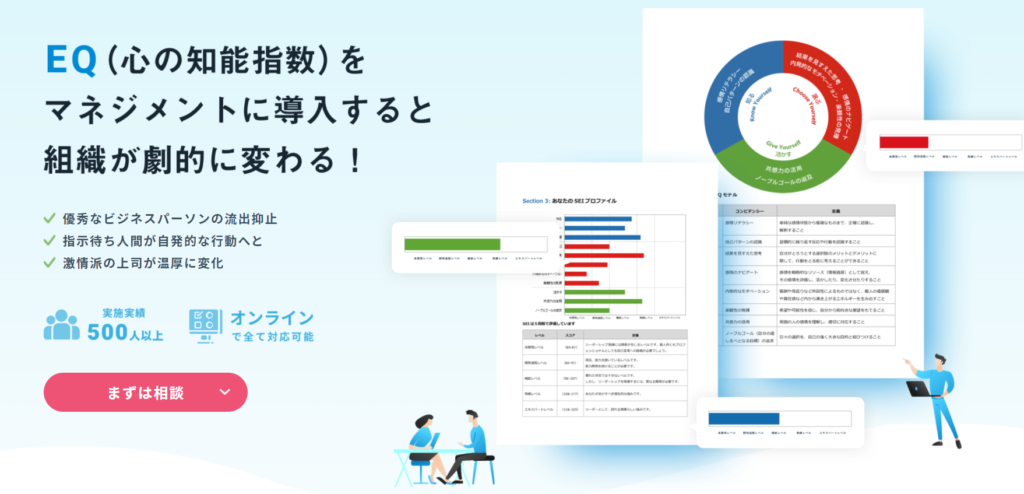

1つ目は、当社グロースウェルが提供する「EQGW」です。「EQGW」は、優秀なビジネスパーソンの流出抑止や、個人の行動の最適化による人間関係の改善を目的とした研修です。

はじめに、個人のEQを測定し、その結果を分析して、個人が活かすべき強みを確認します。それを踏まえ、こらからどのような行動に変えて行くのが良いのかなどを、面談でフィードバックします。その後も、必要に応じて研修が可能です。

これらのフィードバックは、当社グロースウェルの代表であり、すでに1,000件以上の指導実績を有する大芝義信が直接行います。短期間で5重版を達成した大芝氏の人気著作「感情リテラシー事典」は、X(旧Twitter)でも多くの反響を得ています。

自分の感情を把握するということは、ビジネスでの感情のコントロールはもちろんのこと、普段の人間関係での言葉選びにも大いに役立ちます。特に、落ち込んで元気がない相手への言葉かけは、まず相手の感情に寄り添い、理解できていることが大切です。

まずは無料相談から始めてみることをおすすめします。EQGWを受講し、普段の生活でも円滑な人間関係を築ける「EQの高い人材」を目指しましょう。

株式会社シーズ「無料EQ適性検査」

25問の設問に答えることで、自分のEQが判定される無料の診断ツールです。問題はわかりやすい文章で書かれた4択です。

気取らずありのままの自分の気持ちを回答しましょう。

株式会社ダイレクトコミュニケーション「EQ診断」

「自己の感情を理解する力」「自己感情の利用」「他者感情の知覚」「共感性」「感情の管理」の5つの指標を基に作られた、簡単な15の設問に直感的に答えることで、EQが測定できます。個人の使用は無料です。

AERALME「EQテスト」

10の設問があり、自分の気持ちに正直に回答することで、無料でEQが測定できます。項目が少ないので、初めてのEQテストにもぴったりです。

BrainMaid「EQ簡易診断ツール」

25問の設問に答えることで、「自己認識力」「感情のコントロール」「自分を鼓舞する力」「共感力」「ソーシャルスキル」を測定します。5項目それぞれにコメントがあり、気付かなかった一面に気付ける無料診断ツールです。

EQGWの受講により飛躍的な改善が見られた例

これまで、当社グロースウェル提供の「EQGW」について紹介しました。最後に、「EQGW」を受講した方に、どのような変化をもたらしているのか、その具体例を紹介します。

感情の数値化で弱みに気づくことができた事例

Aさんはこれまで、自分の感情の動きに興味を持っておらず、その場その場で勝手に湧いてくるものであって、「コントロールする」という発想がありませんでした。そのため、仕事上でもトラブルによって負の感情が湧けば、そのまま回りにまき散らしていましたし、その自覚はあっても改善しようとは考えてきませんでした。

そんなAさんでしたが、社内で「EQ」について広めるための研修があり、その際に「EQGW」を受講する流れとなりました。軽い気持ちで受けたEQ診断の結果、自分が普段どんな感情を持ちやすいのか、その結果どのような行動をとりやすいのかを数値で知りました。

そして、大芝のアドバイスを受け、行動は感情をコントロールすることで、変えることができると知ったのです。

その後、行動変容のための訓練を重ねた結果、相手に与える印象も大きく変化すること、そして人間関係がより円滑に構築されることを体感しました。その結果は、Aさんが所属するチームでは、生産性を向上することができています。

メンバーの特性を把握できた事例

Bさんは、社内で発足した100名程度で構成される新規チームの管理者に任命されました。

まずは小さなチームに分ける必要がありますが、それぞれの個性や相性を把握するには、新しく関わるメンバーが多すぎます。どのようなメンバーなのか、何を指標にグループ分けすればよいかが判断できずに困っていました。

そこで、EQGWのEQテストを全員に受けてもらうことにしました。EQテストによって、それぞれの行動特性と、克服すべき課題を確認し、それをもとにバランスの良いチーム分けをすることができるからです。

8つのブレインスタイルをバランスよく配置することで、明るく活発で切磋琢磨するグループができあがりました。常に良い結果を追求しつつ、メンバー同士が尊重し合う関係が構築されたことが、生産性の向上につながっています。

まとめ

EQの向上のためには、まずは自分のEQを把握し、活かすべき強みや克服すべき点を知っておくことが必要です。そこで、当社グロースウェルの「EQGW」をおすすめします。

「EQGW」では、はじめにEQ検査を行い、個人のEQの把握とから感情のスタイルを分析し、そしてさらに8つのスタイルに分類します。その結果から、個人の行動特性と、生かすべき強みを把握し、個人に面談でフィードバックします。

自分の性格を変えることは、簡単にはできません。しかし、意識して行動を変えることは可能です。

感情に任せて言い過ぎてしまう、うまく自分の意見を伝えることができないなど、自分の行動をより良い方向に変えたいといったお悩みをお持ちではいないでしょうか?また、怒りっぽい上司や、文句ばかりで提案ができない部下に困っていないでしょうか?

そのような悩みをお持ちの方、企業様には、当社グロースウェルが提供する「EQGW」を導入いただき、まずはEQチェックから始めることをおすすめします。無料相談を行っていますので、まずはお気軽にメールでお問い合わせください。