EQとは、「こころの知能指数」と呼ばれる概念で、誰もが持っている能力です。自分や他者の感情をコントロールし、人間関係を良好にします。

昨今ビジネスでも重要視されており、就職活動の面接でもEQを測定するためのテストを行う企業が増えています。今回は、EQの高い人の特徴や、ビジネスで求められている理由、EQの高め方について解説しています。

目次

EQとは何か?

EQということばを初めて耳にする方も多いのではないでしょうか?EQとは、日本では「こころの知能指数」と呼ばれ、近年ではビジネスでも重要視されるようになった概念です。

では、なぜEQがビジネスで重要視されるようになったのでしょうか?まずは、EQの概要を解説しましょう。

こころの知能指数

EQとは、「Emotional Intelligence Quotient」を略した言葉で、日本では「こころの知能指数」と訳されています。アメリカの心理学者である、ピーター・サロベイ氏とジョン・メイヤー氏によって、1990年に提唱されました。

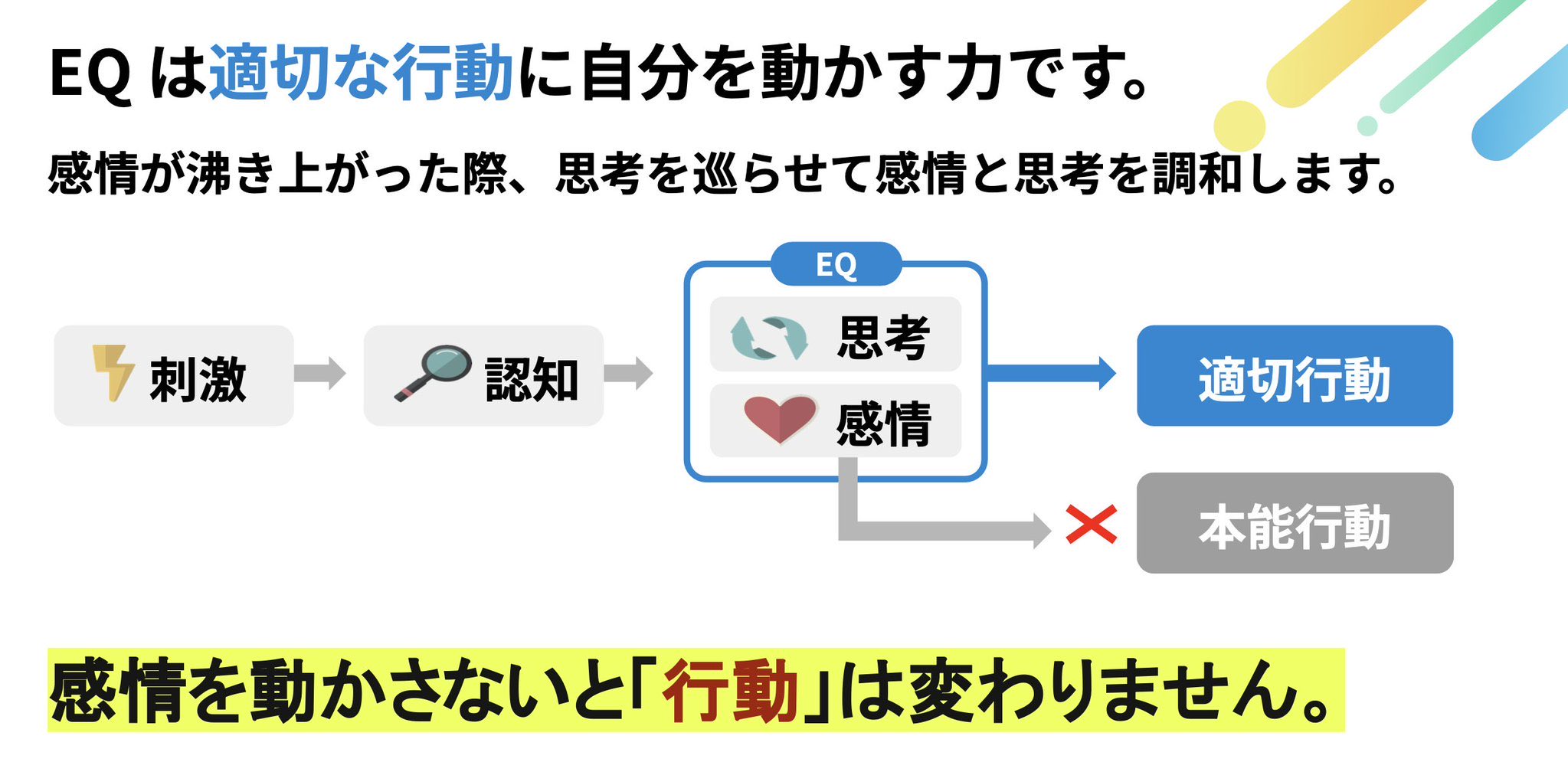

EQは自分の感情をコントロールし、相手の感情の動きを察知する、人間関係を良好にする能力です。高い低いの差はありますが、人間は誰もが持っています。

自分の感情をコントロールする力

EQの高い人は、自分の感情を状況に応じてコントロールします。

たとえば、商談の場で、相手の言葉にカッとなって怒りの感情が込み上げたときも、その感情をそのまま表現することはありません。アンガーマネジメントにより、怒りを一度やり過ごしてから、感情を作り直します。

EQの高い人は、怒りが一瞬で相手との信頼関係を失うことを知っているのです。特に企業間での取引等の場合には、信頼を損ね、減収へをつながる可能性すらあります。一時の感情で信頼を失わないためにも、強い感情はいったん心の中に収め、コントロールできることがEQの高い人の特徴の一つです。

トレーニング次第で伸ばせる能力

EQは、生まれ持った能力ではありませんが、大きくEQを伸ばすためには、幼少期の親の関わり方が重要といわれています。無償の愛情を享け、自分という人間を認め、好きになれる自己肯定感の高い人間こそが、EQの高い人間の基礎になるからです。

しかし、EQは適切なトレーニングを行えば、どの年齢からでも成長させることが可能です。

ビジネスでEQを高める対策が求められる理由

近年、EQはビジネスにおいても注目を集めているスキルです。

仕事には、必ずといって良いほど人間関係がついて回ります。そのような環境で、高いEQを持っている人材は、ビジネスシーンでどのようなメリットがあるのでしょうか?

メンタルヘルス対策

従業員の精神的な不調は、職場の人間関係に起因している場合が多いものです。メンタルヘルス対策が実施されている企業も少なくありませんが、原因が自分の上司である場合などは、相談できないことも多いでしょう。

しかし、EQの高い人材がいると、メンタルヘルス対策やハラスメント防止にもつながりやすいのです。EQの高い人は、今従業員の中で何が起きているかを敏感に察知します。

人間関係の面で把握できる人材がいることは、メンタルヘルス対策としても非常に有効です。原因を探り、突き止めることで、従業員のメンタルの不調に寄り添い、改善することも期待できます。

EQの高い人は、自分の感情にも相手の感情にも敏感です。そのため、普段の言動や身なりと少し違うと感じれば、不調のシグナルとしてキャッチできるかもしれません。

人間関係の維持

職場では、多くの従業員が組織となり、一つの仕事をしています。しかし、人間が集えば諍いは生まれるもので、些細であってもきっかけがあれば、人間関係に影響を及ぼすことも少なくありません。

EQの高い人は、自分の感情もコントロールできる上、自分の発言で周りの人にどのような感情を持たせるかまで理解しています。そのため立ち回りが上手く、全体のことを考えた言動を意識します。

感情のコントロール

EQの高い人は、自分の感情をその場の状況に合わせてコントロールして表現できます。

仮に、大切な商談を任されたAさんが、取引先のちょっとした言動に腹を立て、その場で立ち上がり、机を叩いて怒鳴ってしまったとしましょう。信頼関係が構築される以前の交渉であれば、そこで終わってしまってもおかしくはありません。

しかし、Aさんが自分の感情をコントロールできる人材だったとしたらどうでしょうか?アンガーマネジメントによって怒りを抑え、その場にふさわしい言動に切り替え、事なきを得たはずです。

感情をコントロールできる人は、企業の利益にも関わる重要な人材といえるでしょう。

共感による生産性の向上

相手の感情に自分から近づくことで、表面的なことばや態度だけではなく、相手の「意図」に近づくことが可能です。

たとえば、取引先との交渉の場では、相手の意図を理解するためには、多くの問いかけをする必要があります。しかし、繰り返し質問することで、相手が本音ではどのような気持ちを持っているのかが見えてきます。

相手の真の意図に近づくことで、取引の意思があるのかないのかが見えるようになり、その結果は今後の交渉の要不要の判断にも関わってくるでしょう。

EQが高い人の特徴

EQの高い人は、人に好かれる多くの特徴を持っています。ここではその代表的なものを挙げてみましょう。

コミュニケーション能力が高い

EQの高い人は、コミュニケーションに長けています。相手の気持ちに寄り添った会話をするので、周りからも「人の気持ちがわかる人」「親切な人」として認識されます。相手の感情を推し測りながら会話するため、無用に怒らせることもありません。

人の話をよく聞く

EQの高い人は、人の話を良く聞いています。それも、何かをしながら聞くのではなく、相手に向き合い真摯に話を聴くのです。話の腰を折ったり、自分の意見をむやみに押し付けたりすることはありません。

自分に置き換えて考え、相手の感情に深く共感します。他者に対して、不快思いやりの気持ちを持っていることも、EQの高い人も特徴です。

ミスを素直に認める

EQの高い人は、自分の失敗を素直に認め、見苦しい言い訳はしません。なぜなら、挑戦には失敗もつきものであり、過度に恐れてチャレンジ精神を失うことの方が損失であると知っているからです。終わったことと気持ちを切り替え、次のチャレンジに向けて、成功するための努力をします。

相手の気持ちを尊重する

EQの高い人は、相手の気持ちを尊重します。仕事で成果を上げるだけであれば、人の気持ちなど関係ないとは考えていません。相手の気持ちや立場を尊重し、一つの仕事を成功させることで、結果的には自分自身の信頼度も上がります。次の仕事がしやすい素地を作り上げているのです。

EQの4つの能力

EQは、複雑な4つの要素がから構成され発揮されています。ここでは、4つの能力についてそれぞれ詳しく解説しましょう。

感情の識別

感情の識別とは、自分の中で沸き起こる感情について、それがどのようなものであるかを理解することをいいます。

たとえば、Aさんが上司に言われた通りの作業をしていたところ、「作業スピードが遅い」と突然叱られました。実際の作業ペースは変わっていないのに、理不尽な怒声です。

その瞬間、Aさんの心の中に、強い感情が沸き起こりました。その感情を「怒り」と把握するのが、感情の識別です。

感情の理解

感情の理解とは、沸き起こった感情が何に起因しているかを理解することをいいます。

Aさんの中になぜ「怒り」は沸き起こったのでしょうか?それはもちろん、言われたとおりの作業をずっとしていたのに、理不尽に叱責されたからでしょう。この因果関係を知ることが「感情の理解」です。

感情の利用

感情の利用とは、沸き起こった感情を利用して、その場にふさわしい感情に変えることです。

Aさんとしては、言い返しても良かったのですが、一度冷静になります。もしかすると、Aさん自身が知らないだけで、納品の時間が迫っているのかもしれません。Aさんがその責任を負わないで良いように「もっと早く作業をしなさい」という意味で叱責したのかもしれないのです。

また、作業は早いに越したことはありません。自分に対しての、上司としての指導であったのかもしれないと思いなおします。これが「感情の利用」です。

感情の調整

上司の声に、周りの人たちが驚いている様子を見て、感情を識別・理解し、利用したAさん。そして最後に、それであれば、この作業をどんどん終わらせた方が良いと、Aさんは素直にスピードを上げて作業に従事しました。

このように、その場に応じ適切に感情を作り変えることが、感情の利用です。以上の4つの要素を持っていることで、EQの高い人は、場面に応じた行動が取れるのです。

EQを高める対策

EQは、どのような段階からでも、トレーニングによって高められる能力です。そこで、日常生活に簡単に組み込めて、EQを効率的に高めるトレーニングを5つ紹介します。

相手の話に耳を傾ける

相手の話に耳を傾け、じっと聞くことを「傾聴」といいます。

傾聴は、相手のことばから感情を推し測り、その人の気持ちに寄り添うことです。しかし、自分の感情との境界にははっきりと線が引かれており、流されることはなく、あくまで冷静に話を聴くことができます。

傾聴するときには、適切に相槌を打ったり頷いたりして、自分が相手の話をしっかりと聞いていることを示します。

感情日記をつける

その日起きたことと、その時に起こった感情を書き留める「感情日記」もおすすめです。

ある感情が起こるとき、その原因になった事柄があるはずです。それを感情日記として書き出すことで、自分がどんなシチュエーションでどのような感情を起こしやすいかが見えてきます。

感情のくせを知っておけば、怒りを代表とする強い感情の爆発を避けられます。人には言いたくないような内容も、文章に書き見える化することで自分の中で整理でき、すっきりできることもあるでしょう。

また、知らなかった自分の一面を発見できるかもしれません。

相手の良いところを見つける

嫌いな相手と話したり、過ごしたりすることは、誰にとっても苦痛です。しかし、相手の好きなところや良いところを知っていれば、相手の苦手な部分が起因してトラブルが起きたとしても、「この人にはこういう良いところもある」と自分を落ち着かせることもできます。

良い人間関係を築くためにも、常に相手の良いところを探しましょう。

感謝の心を持つ

相手に対して、感謝の気持ちを持っているのも、EQの高い人の特徴です。感謝し、尊敬の念を抱くことで、相手に対しての尊重の気持ちが生まれます。

たとえ些細なことであっても、感謝の気持ちは口に出して相手に伝えましょう。相手も尊重されていると感じれば、良好な人間関係を築くことができるものです。

正直でいる

いつも自分にも他者にも正直でありましょう。失敗は認め、素直に謝ります。

EQの高い人は、良いところも悪いところも含めてありのままの自分を受け入れる、高い「自己肯定感」を持っています。自己肯定感は、幼少期に十分に親の愛情を受けて育つことで成長します。

強みや弱みの全てを、自分の一部であると受け入れることで、たとえ失敗しても「これは自分向きではなかった」など、ポジティブな思考を持つことができます。

まとめ

EQは、どの段階からでも高められます。人間の性格は、先天的・後天的な要素によって決まり、簡単に変えることはできませんが、対策さえあれば感情は変えられるものです。

瞬間的に沸き起こる感情に支配されやすい、落ち込むと長期間気分が浮上しないなど、悩みを抱えている方はいませんか?そのような場合は、今よりもEQを伸ばすことで、悩みから解消されるかもしれません。

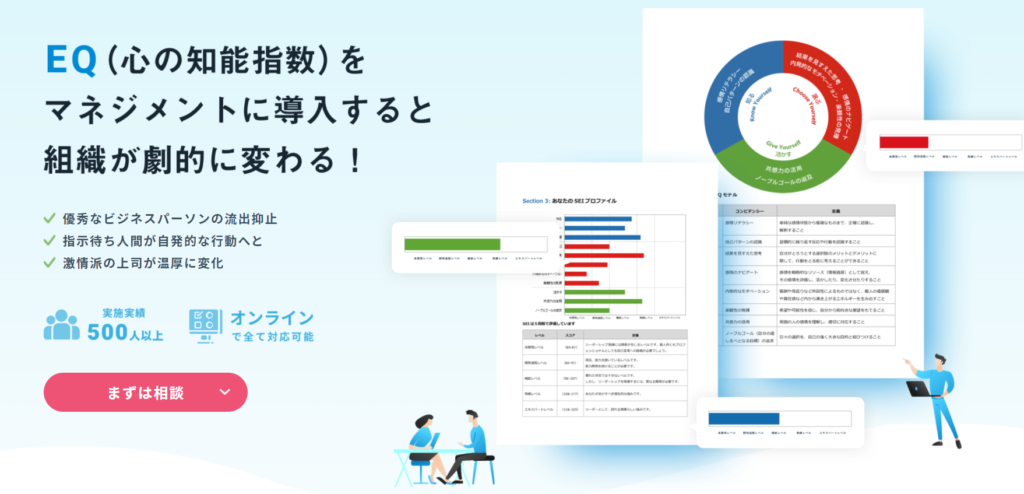

そこでおすすめしたいのが、当社グロースウェルが提供する「EQGW」の受検です。

EQGWでは、まずは自分のEQを把握してもらうために、個人のEQの調査を行います。その結果を分析し、面談で個人の行動を最適化できるようフィードバックします。

面談はオンラインでも行えるほか、フィードバック後はEQを伸ばすための研修も実施可能です。EQGWを導入した企業からは、「怒りっぽい激情型の上司へのフィードバックの結果、怒りをコントロールできるようになった」という報告もあります。

また、「EQGWの結果から個人の向き不向きをもとにした人事配置を行うことで、離職者や退職者が激減した」とのお話も伺っています。

つい言い過ぎてしまい、人間関係を悪くすると感じている人や、文句ばかりを言っていて結果が伴わない自分に不満を持っている方に、ぜひお試しいただきたい研修です。

少しでもご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。